交流悲观主义者宣言

Aleph, C.Cr.

……接下来,我想聊聊软弱无力的语言。

一

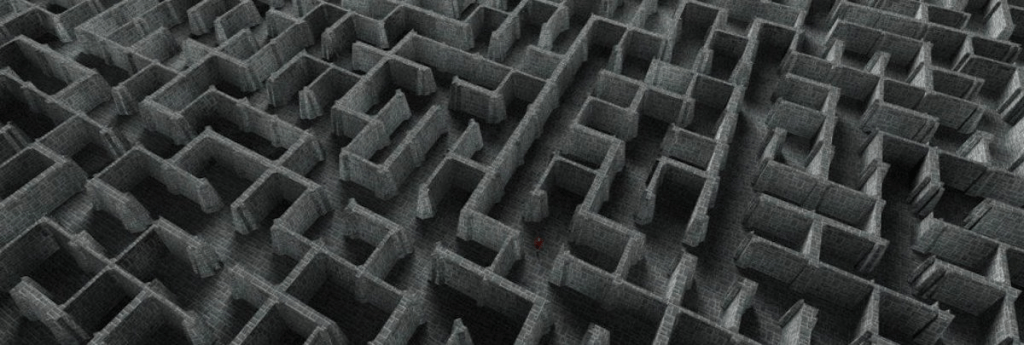

维特根斯坦不是第一个(远远不是),却是最为广识地提出了语言的局限性,即一些事物超过了语言表述的边际,穷极语汇无可索解并非是言语者本领不够过硬。「哭泣的晦涩者」赫拉克利特早早以河流为寓言提出 panta rhei | 一切流动,称人和人之间的交流是绝不可能的,因为词语内拥内涵和外延的雾幕,某一词语被使用的真正原因对于交流双方都是不可知的。更多的澄清也是徒劳,因为这不过是抛出更多词语,不能改变谈话者如阿斯特里昂囿于迷宫。康德提出主体是我格的内部客体(我总是提到这句话),这意味着词语被使用的过程除了其客观存在以外,(维特根斯坦:「真正神秘的,不是世界如何存在,而是世界竟然存在。」)对于无论是对方还是自身都是神秘(不可知)的。这个推论没有进一步限缩语言的能力范围(相对于维特根斯坦),只是给出了一些语言能力存在范围的蛛丝马迹。

对于那些超过语言范围的物事,「保持缄默」(维特根斯坦《逻辑哲学论》)是一方面——这是一个关于语言无力的消极宣言,没有给出其他积极的指示——人们可以通过直觉、艺术,甚至宗教(作为一种社会性直觉体验)等去处理,这些工具和方法超过了语言的边界,可借以接近所谓的「不可说之物」。这种说法的观感很不妙,容易落入公众调侃的话题圈,像最近网络上正火(已经开始过气了)的「如来」演说(「他来了吗?——如来。」)后者可能是由于重复强调的句法和讳莫如深的演讲口吻引起喜剧化的效果,但其实讲说的内容却是负责和有价值的,同样是在探查语言和逻辑的边界。

公众有时候很有趣,我们说到有什么话题超过了语言的边际,要用直观去感悟,公众觉得这是玄之又玄,是封建迷信的古老糟粕。当我们说有什么概念超过了人类认识的边际,比如康德的「物自体」、卡尔·萨根的「车库之龙」、现象学的一些现象(复数是显象)-原理的结构关系,以及那些被七把哲学剃刀修剪掉的部分时(要知道,它们被修剪不是因为我们认为它们是无稽之谈,而是因为我们尚无法企及那些超验区域),公众说这是哲学。可人类的语言历史地晚于人类的经验,语言的效力范围当然小于经验范围。

亚里士多德把隐喻建立在事物的基础上,而不是建立在语言的基础上,认为所有隐喻都产生于两个不同事物间共同之处的直觉(《修辞学》第 3 卷)。「诗意来自相去甚远之物的久别重逢」(这话是我朋友说的,不是什么有名的哲学家,有什么关系。)黑格尔说直觉高于理性(大意如此,我不想翻书了)。严格的逻辑为共通的世界导出全同的结果,但人类对无损的圆满信息无能为力(《理知人文主义》),所以立场才重要,多样性则是基于立场取舍的结果。

交流又有什么用呢?对话不过是几人在近类话题的宽容下喃喃低语和自我嗫嚅,爱伦坡还是福楼拜同意我的观点,哪怕我们没见过面。终究还是在无损的信息之下,在世界的范围内。信息是世界的子集,观察是信息的子集,语言又是观察的子集,我对语言和交流的兴趣不大。

达摩在五乳峰面壁九年(这在东方是一个极阳的数字),坊传枯木复春,可以当作是长出了象征的阳具。(……费勒斯……狄俄尼索斯。)苏格拉底没来得及找地方,在家里坐了坐,结果被老婆灿蒂柏当头浇了一盆冷水。

二

其实大部分时候我不认为交流能解决任何问题。人们愿不愿意死,都会死。说话能交换或不能交换意见,该说就说,该吵就吵。理念不要左右自然生活,不要变成那种哲学家怪人,因为即使不做特别的努力,大部分人已经各自很怪。

上次我说,学界不绝对定义概念(还记得吧),我觉得是个不错的点,我们之前没说过。我的意思是,学界定义了某个概念,为的是统一话语标准,它不改变事物的实在过程。

好比说溶液导电,非得精确定义什么是溶液什么是离子什么是这个什么是那个,才能说「离子的定向移动实现导电」,离子还非得是「带电的原子或原子团」,字该咬得咬。但这一系列麻烦起源于定义概念的需求吗?不,还不够根本,起源于有人想「说」。实际上学界之外的人们就算概念混淆,囫囵个蛮拧,它溶液导电也不过是「一堆什么东西」「怎么着了」然后溶液就导电了。

概念甚至没让过程更清楚,「更清楚」是观察的结果,不是语词,语词只是令它更可被描述。

人们说,交流能或者不能解决问题,其实说话会改变话题的处境,这是不可避免的,试金石要以磨损黄金为代价,语言接触话题,话题会被磨损。我们说,交流能「解决问题」,就用这个做例子,「『问题』一词可以成为一种潜在的预期理由。说『犹太问题』就是让犹太人成为一个问题。」(《阿梅里科·卡斯特罗博士的惊恐》)

我不想知道某些人或者所有人的理念啊怎么思考的三观啊之类的,我的兴趣点不在这里,不能强迫我对别人感兴趣。我是个知识分子,我是个搞研究的,人们眼中可以有这样的刻板印象,觉得研究人员是一帮书呆子,天呐,我想享受一下这个观念红利。

人们够奇怪了,每个人有每个人的奇怪,有的人那么平凡,这太奇怪了。我可以笨嘴拙舌一些,然后说,噢,我们搞研究的不怎么和人打交道的,我们的心在更小的更大的世界里。他们搞哲学的有哲学的「世界」,搞数学的有数学的「期望」,我一个做科学的,想要点儿「笨拙红利」不算贪婪。

留下评论