阿拉丁和神灯的故事

——杂考与杂格

Aleph, C.Cr.

……要倚重人性而不是神性来实现目标。

第二章

华特·迪士尼的阿拉丁

第 2.1 节

银幕:回到阿拉伯

在前文分析阿拉丁的人物形象时,我们不断地用原著和电影来比较。这里电影版的《阿拉丁》其实就是所谓「迪士尼化」的版本,因此两者间的不同就是来自于迪士尼对原作的处理,即「迪士尼化」。但电影和原作有不同又是普遍的,并不是说只有迪士尼制作的电影会与原作有差异,而是根本就不曾有过事无巨细地遵照原著的电影出现,这就是说,电影区别于原作的原因有不止一层。媒介的变化本身就会提出不同的要求,这已经令一些修改不可避免:对于《阿拉丁》,从说书或小说变成了电影,这就是让受众从听众或读者变成了观众,故事传播的技术手段和感官途径发生了变化,故事需要迎合观众的口味,需要适应现代电影工业。比方说,读者不会对配乐提出要求,因为小说不具备听觉上的属性。除却不可避免地调整外,还有一些修改是有意为之的,是电影制作方根据自身喜好或具体的目的,为了表达企业文化、或为了赋予故事一些额外的含义而加在故事之上的,这就要具体分析。迪士尼公司对于故事有着自己的处理特点,并且这样的特点又在其绝大多数故事之间保持稳定。稳定的特质成为了企业的面貌,这才让「迪士尼化」这样的说法可能存在,也让观众可能会对某个音乐、某种情节评价道:「这个音乐/情节很『迪士尼』啊!」

这一章节,我将缕陈迪士尼公司为将《阿拉丁》搬上银幕所做的改动,及其背后的种种原因。按照刚才提到的两层原因作为顺序,先从作为媒介的电影讲起。

原作中《阿拉丁》的故事发生在幻想中的中国,迪士尼则将舞台改在了架空的阿拉伯城市阿格拉巴,这里故事地点的改动就是一个典型的「不可避免的调整」,其目的是绕开将故事从口述直接平移到现代电影工业会造成的种种不便。口头文学以往以说书人和吟游诗人为媒介,我们接下来就统称为说书人了,不再细分。说书人即便是游历四方,他能跨越的地域范围依然有限,我们也可以说,说书人的受众位于相同或高度近似的文化系统,他主要服务于「圈内人」。但电影则是另一回事儿,尽管电影和说书都是传播故事的媒介,但理想的媒介,也就是那些对故事本身全无影响的媒介是不存在的,无论采取何种形式,媒介自身也都必然参与故事,通过自身形式的特性向故事的构成提出种种要求。

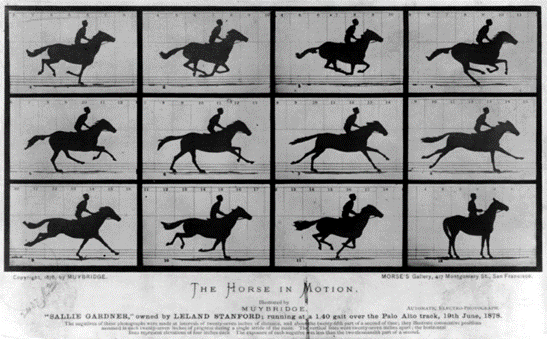

电影自诞生之初就是一种服务于多文化受众的视听艺术。先说「视听艺术」这一点,敏锐的读者会提出质疑,因为电影的产生要先于音像同步技术的出现,这是在诉诸历史。电影的前身可以从街头幻灯片「拉洋片」说起,如果概念再拓展一些,只要是能够通过变换产生的影像来实现讲故事的目的的技术都算其历史积累的话,那么很多古老的民间艺术,比如相传起源于汉代的皮影戏,再如日本的剪纸艺术「芝居」,都排得上号(实际上没人这么算)。这些早期的表演艺术也需要配合说书人,需要配合唱腔、口技、音乐等听觉上的要素。关于电影起源更常见的分类法是从人们首次发现连续快速变化的图像会产生运动的错觉开始算起,1878 年,埃德沃德·迈步里奇创作了那一组关于奔马的影集(图 1)。即使是在电影诞生之后、音轨同步技术出现之前明明白白地说了没有声音的默片 | silent movie,在实际放映的时候也需要在现场配合管弦乐队来烘托气氛,这一点在著名音乐电影《雨中曲》中表现得很清楚。有声电影技术出现后,电影「视听艺术」的身份更是被坐实。

说书则不然,口头文学是纯粹的声音艺术,视觉对故事完整性的贡献是缺席的。当然,在说书人的讲解中,叙事的技巧为塑造故事场景起到了很大的作用,所以说书也有说书的名家,但画面依然只能来自听众的想象。这里就体现出了说书和电影之间,艺术服务文化的差异。我们说,电影服务于「多文化」,说书则不然。我们也可以说是,正是因为听众们主要来自相同的文化系统,才使得口头文学的兴旺成为可能,尤其是在印刷术发展之前。相同文化的观众有着相似的生活经验和美学素材,他们设想的场景也大同小异。说书人与听众在同一系统内,因此叙事者对故事进行的戏剧化和画面化的处理,以及为优化故事效果而创造出来的种种技巧,都与观众吻合。「游龙戏凤」、「泾渭分明」,外国人很难深入了解 「龙凤」和「泾渭」背后的信息,只知道是两种东方的传说生物、两条河;中国人知道「银舌头 | silver-tongued」是形容人巧舌如簧的不多,知道它是一个基督宗教词汇的人就更少(箴 10:20)。《水经注·伊水》里伊尹的母亲「顾望其邑,咸为水矣」,《创世纪》记载罗德的妻子回头看了一眼渐崩的所多玛和蛾莫拉,同样是违背了「不可回头」的叮嘱,但却分别化为空桑和盐柱。类似又有拯救欧律狄刻的俄狄浦斯和日本神话里拯救伊邪那美的伊邪那岐。喻体相同而喻依不同的现象在很大程度上反映出文化系统的典型素材,这个现象的术语叫「比喻的民族文化性」。聂焱教授有一则短文《比喻与民族文化》专门探讨了这个现象,他提到:「比喻作为人类的修辞方式、认知方式和思维方式,是人类文化的创造物,它的形成必然要受民族文化的制约,在不同的民族文化背景中产生的比喻也必然染上不同的民族文化色彩。」

文化相同的另一个好处就是,当故事发生在异域时,观众不会觉得说书人编造的异域出戏或者离谱,毕竟观众和说书人都对异域没有认识。考虑到说书人具有游方的经验的话,他反倒有着更多的见闻。没有认识,那么大家就都是同一口井底的青蛙,处在相似闭塞的境地去设想信息茧房之外的内容。晋惠帝问,「何不食肉糜?」;法国皇后玛丽安东尼说,「那就让他们吃蛋糕吧」1;平民百姓想,「皇上一定用的是金锄头耕地」、「王母娘娘也得烙大饼」等,都是这样。所以说,任凭说书人随意杜撰,观众不会觉得奇怪也不会提出反对,毕竟那些具有真正见闻、能够体察不同国度-文化和历史之间的差别的人们,无论在古代还是现代,都算得上学者阶层了。但这些不负责任的想象倘若换个地方去讲述,恐怕立刻会招致各种各样的骂声。

刚才说到,原著中阿拉丁的故事发生在幻想中的中国。之所以说是幻想中,是因为通读整个故事,会发现作者——也就是说书人狄亚卜和译者加朗——对中国风土人情和政治结构等的理解经常扭曲得令人啼笑皆非,事实上是,除了文章最开头提及故事是发生在中国某地之外,没有任何地方反映出当时中国的面貌,而是全然从对伊斯兰王国的理解出发,架空了一个由阿拉伯世界「换皮」而来的中国。比如君主的称谓是苏丹,这一点反倒是一些中译版做了修正,把「苏丹」改为「皇上」,这才让故事看起来没那么奇怪。再比如,公主顶着一个中东名字,白狄奴卜多鲁(又译作「巴德罗巴朵尔 | Badroulbadour」),就当阿拉丁最晚是十八世纪的故事,这也不是满清的名字,后来迪士尼版本中的公主名叫「茉莉 | Jasmine」则是贴近现代中东地区起名的风尚。对于像原作那样不负责任的地点设置,如果原封不动地照搬到银幕,无疑会立刻把影片打到 B 级。电影即使尊重原著,也不能原样拿来。艺术手段不同,一定程度的再处理是必须的。故事要素无非是时间、地点、人物、情节;情节再按逻辑分起因、经过、结果,或按结构在创作上要遵循起承转合、遵从三一律、或者更加现代的构思,诸如此类。原著《阿拉丁》弱化了时间的概念,各个场景的持续时间和间隔时间均没有交代,留给读者自己给自己一个合适的节奏,四要素中少了一个。这里电影对原著的改动也就无外乎改地点、改人物、改情节。

地点,不仅仅是地缘性的地点,更是文化的地点,作为整个故事的背景,是第一个要讨论的话题。故事背景一方面要脱离完全的真实,避免受到现实的掣肘,另一方面也要与现实有关,以便与观众的生活经验产生联系。好处占尽,可谓是「文化拿来主义」。于是乎,作为「公主系列」的传统,很大程度上也是整个迪士尼的喜好,架空地点成了最讨巧的做法。迪士尼将《阿拉丁》架空在了一个阿拉伯城市阿格拉巴 | Agrabah ,这个名字其实可以拆解成 Agra-Bah。众所周知,阿格拉巴的构建设计受启发自古代巴格达 | Baghdad,这是因为黑衣大食定都于此。尽管神灯的故事很大概率是由狄亚卜或者加朗创作,但这仍是一个稳妥的选择。但这其实只构成 Agrabah 的后半部分。关于前半部分的来源,如果城市本身的人文风俗还不够明显,那么观察一下茉莉公主和她居住的皇宫,可能就会恍然大悟。通过市场上贩卖的印度咖喱粉(图 2-1)、穿着印度式的纱丽而不是伊斯兰波卡的女性居民(图 2-2)、同样身着纱丽的茉莉公主却佩戴着土耳其式美杜莎之眼的配饰(图 2-3 及小图),我们明白了:原来异域公主的每一则故事并不只局限在确切的国家,而是超越了僵硬的时空限制,象征着在观念上的、以公主所在国家为代表的文化系统。咖喱粉起源于十八世纪英国殖民时期,是不可能出现在原本故事中的;在不同路人的衣着上,还能看到维吾尔、乌兹别克斯坦、和哈萨克斯坦服饰的影子;皇宫的装潢又有着泰姬陵式的面貌,由沙贾汉推崇的嵌珠宝白色大理石为材料,采用莫卧儿式的结构,在浮雕和饰面上随处可见花草主题的装饰。电影《阿拉丁》的服-化-道,原来是一场文化大杂烩。其实又何止《阿拉丁》,还记得前段时间网上关于真人版《花木兰》(2020)的争论么?祖宗祠堂和「忠-勇-真」(儒家)、丝绸之路、福建土楼、仙娘(楚巫)、凤凰、皇帝和可汗、「气」……一系列中国不同地区的要素纠缠在一起,在视觉呈现上热闹非凡,外国观众看起来可能觉得挺热闹,中国要素盛宴,中国主题公园,可中国观众可不买账。如果是伊拉克人看《阿拉丁》,说不定也是五味杂陈的感觉(只不过《阿拉丁》并没有在伊拉克上映)。无论如何,Agrabah 的前半截明了起来,正是泰姬陵所在的城市,阿格拉 | Agra。

阿格拉巴的主要原型巴格达同时又是现代伊拉克的首都,所以茉莉其实是一位伊拉克公主,这听起来有一种微妙的违和感。这种违和感正反映出「公主系列」的文化鹄的之一:通过挑战性地构造故事来针砭时弊。如果迪士尼不是制片厂,而是出版社或者报社,那么这种行为大概会相当于社论。「构造故事」既可以是在已有的故事中添加话题性的元素,并由这一元素的存在来表达迪士尼对该元素代表的现象的支持。比方说,最老牌的公主故事之一,《美女与野兽》,在 2017 年被重新翻拍成了真人版,但因为在新版本增添了村庄护卫队长及其跟班这对同性恋人,在俄罗斯、台湾、马来西亚等国家和地区引起了广泛的限制、被分级为 R18、或直接遭遇禁播,无疑包含了迪士尼官方的态度。除此之外,「构造故事」还包括更加本源的部分,即取材。我们之所以觉得「伊拉克公主」有种违和感,是因为我们心中最「正统」的公主应该是白雪公主和睡美人那样来自欧洲背景的形象。其时迪士尼提出的第一条宣言是「公主不一定要出身高贵,心灵美丽更加重要」,首次泛化了公主的概念。于是乎,《白雪公主》(1937),《仙履奇缘》(灰姑娘,1950),和《睡美人》(1959)构成了「公主系列」最初的三部作品。

在初代的三部曲之后,公主故事沉寂了整整三十年,才推出了《小美人鱼》(1989)和《美女与野兽》(1991)。这其实是那时候迪士尼公司还没有形成迪士尼公主的理念,还是把这些作品当作独立的故事,而不是彼此具备共性和相似道德价值的作品系统。直到 2000 年,「公主系列」的产品线才正式建成,在公主故事「断线」的三十年里,迪士尼根本没有闲着,推出了《小熊维尼历险记》和《101 斑点狗》这样的重要作品。作为公主故事集的第二弹,《小美人鱼》和《美女与野兽》两部作品都建立在魔幻世界观上,魔法不再像最初的三部曲那样只扮演合理化情节的纽带或者故事的趣味化部分,而是彻底参与整个故事,形成不可剔除的组分。两部作品都在以「爱」为主题,并且主人公以爱为支撑对抗的敌人都是「社会观念」。安徒生童话《美人鱼》原本的悲剧结尾被迪士尼力挽狂澜,野兽王子最终赶在魔法玫瑰完全凋谢前解除诅咒,都是爱在发挥作用。美人鱼爱丽儿终于用真心感动父亲川顿国王,邪恶的八爪鱼巫师乌苏拉最终被桅杆杀死;贝尔不必须仅仅因为她是镇子里最漂亮的姑娘就要嫁给所谓的「万人迷」加斯顿,爱是很私人的事情,她当然可以爱上野兽王子;但镇子里的人不这么想,因为王子有着野兽的外观,因为贝尔没有按照他们意愿而是「离经叛道」,所以他们必须攻入城堡,杀死野兽,冲突由此爆发。

「公主系列」的第三弹是因为迪士尼开始在文化背景上寻求多样性,一系列来自「异域」的公主故事应运而生:美国印第安的《风中奇缘》(1995),中国的《花木兰》(1998),和我们本次的主题,伊拉克的《阿拉丁》(1992 & 2019)。在了解了这一番基本的脉络后,我们明白公主的概念早就超越了「皇女」的范围。公主不需要出身高贵/出身不是阻碍(辛德瑞拉)、不需要在人生的任何阶段加入皇家/贵族身份不是阻碍、公主其实也不必须要最终获得爱情/不必须成为男人的女人(花木兰)、甚至其所在的社会等级不需要存在皇家阶层/文化特性不是阻碍(宝嘉康蒂)。

不仅如此,这个已有近一百年历史的「公主叙事」也会被其他制片厂采用并代为补完其道德观点,比如梦工厂动画公司的《怪物史莱克》旗帜鲜明地套用了公主故事的范式,替迪士尼补充了「尽管公主故事不断强调内在美的重要,但还应该特别指出,外在美不是阻碍女孩成为公主的藩篱」:显而易见,外貌不是阻碍。迪士尼和泛迪士尼的「公主系列」作品重新定义了公主的意涵,将这个词转化为对女性优秀品质的赞扬,并利用这个词为无数陷在社会性别刻板印象中的女性带来希望和肯定:公主/好女孩的说法不是筛选和规制女性的工具,女孩不需要做出牺牲、不需要含着金汤匙才能变成「公主」,相比于这些外在和无法选择的东西,内在的美丽,善良、勇敢、明辨是非,才更加重要。

说回《阿拉丁》,搬上银幕就要满足电影作为服务于多文化的视听艺术在形式上的必须,再加上作品所在的「公主系列」对地域-文化多样性的追求——已有了来自中国的花木兰——因此故事只能发生在阿拉伯世界,阿拉丁回到了他的故乡。

第 2.2 节

《一千零一夜》的代言人

我们刚才已经说过,迪士尼用每一位「异域公主」代表一个文化而非仅仅一个国家,这是在对要素进行综合。但《阿拉丁》的综合不止于此,不仅仅是要素的综合,还有故事层面的综合。这种说法显然是总结性而非解释性的,观众还是云里雾里。让我来这么说:《阿拉丁》相比于《花木兰》和《风中奇缘》的特殊在于,《风中奇缘》没有原著,《花木兰》即使有原著《木兰辞》,但这首北朝叙事诗并没有被以收录故事的方式与其他民间故事整理成集,是以古乐集的形式收于《古今乐集》,但《阿拉丁》的背后是《一千零一夜》。当作品以内容而不是纯粹的形式为标准被收录在作品集时,就发生了作品与作品集之间的新关系。作品集要拥有一个主题,也就是要其中的每一个作品都对这一主题有贡献,同时作品集的主题也为其中每一个作品提供被诠释的角度。芥川龙之介的小说集《罗生门》是其中一则短文的标题,此时也成为了系列的名字。罗生门有分隔人世和地狱、事实和假想的喻意,因此小说集中收录的作品也多是在讨论真实-虚假之间的转换(《手绢》、《密林中》)和人间-地狱的一念之差(《蜘蛛丝》、《罗生门》)。周杰伦的专辑《最伟大的作品》既指其中的一首同名曲,也指专辑里的每一个作品,还指专辑本身。要知道,作品集并不是在有足够的作品后凭空产生的,是要经历根据主题筛选的过程。作品组成作品集后形成的新关系,就是由这里的 筛选 产生。我们自然地想到以「公主」为出发点去分析每个故事被构造的用意,是因为它们被收录的系统名叫「公主系列」。《花木兰》也是由此才具有代表中国文化的功能,它原本只是一首民乐。《阿拉丁》不仅现在是「公主系列」的一员,在此之前它也是《一千零一夜》的一员。迪士尼在把它搬上银幕时,也要把《夜》中其他故事一同搬上。

我们于是在电影中见到了来自别的故事的魔毯,它原本是印度(毗阇耶纳迦罗帝国)苏丹的长子侯赛因亲王前往比斯纳加尔买来的,而不是拿到神灯后顺便赠送的「超跑」一辆。我们见到了阿拉丁伪装成阿里王子 | Prince Ali,这个名字也是来自另一个故事,他在古波斯首都阿设子(现伊朗境内)买到了能看到数百英里外景象的魔力透镜。阿拉丁谎称自己是虚构王国阿巴布瓦的王子阿里 | Prince Ali of Ababwa,这又是《四十大盗》中「阿里巴巴 | Ali Baba」的谐音。阿拉丁是一个线索,是这座游玩时长两个多小时的阿拉伯主题公园的引路人。他带我们入园,走完整场,又穿插了一些与之同源的景点。

除《夜》外,还有一些故事元素是来自其他文学经典,这里只举一例。

在原著中阿拉丁从地宫中除了神灯外,也带出来了珠宝果实,并且在地宫中自由快乐地观赏戏耍了一番。可在银幕之上,可能是为了增加故事的悬念的紧张感,邪恶巫师提醒道「除神灯之外的一切财宝万不能碰」。这就构成了一种挑战,关乎阿拉丁的专注和克制,既可作为展现其美德的机会,也与地宫护卫提出的「需要有钻石心灵」的要求相呼应。后来猴子阿布没能控制自己的贪念,还是触碰了一枚宝石,导致整个地宫坍塌。这一关于禁忌和诱惑的情节可以追溯至古希腊神话和戏剧,如《工作与时日》记载,众神为了惩罚接收普罗米修斯盗火的人类,用粘土捏成了潘多拉,将其派往地上,赠与其一封闭的盒子,并叮嘱不可开启。赫菲斯托斯利用了人不可战胜的好奇心,将灾难和疾病散步在世上,构成了诱惑-禁忌情节的原型。再如荷马的《奥德赛》,主人公奥德修斯在返乡途中恰逢太阳神赫利俄斯的岛屿,后者告诫奥德修斯和船员们不要伤害岛上的圣牛群。然而船员们发现这些动物受到神灵的庇佑,受到的任何伤害都会在夜晚恢复原状,难以抑制好奇心和对源源不断的食物的渴望,出手猎杀了圣牛,饱餐一顿。这一行为触怒了赫利俄斯,威胁宙斯发难并最终导致船员们全数罹难,仅奥德修斯一人幸存。

第 2.3 节

故事的加法和减法

加法要伴随减法,一味地叠加元素会令故事丧失中心。为了创作出丰富但不臃肿的作品,迪士尼在原著中增添笔墨,就也得做出删节,这才能让故事不仅在情节逻辑上合理,也让观众能满怀乐趣的观影,不至于劳累。

原著的情节大体上可以分为四个部分,其实也就是四次涉险:地宫取灯、攀娶公主、夺回神灯、和智斗刺客。为了让电影不太冗长,迪士尼直接删掉了后两个情节;为了让剧情更容易为现代人所接受,第一、二部分也做了巨大的变动;为了让故事本身在上述改动后更合乎逻辑,在基础设定上也进行了不算小的调整。所以接下来我们就按照这样的顺序,从后往前逐节评论。

被删节的第三、第四部分分别讲的是,在阿拉丁已经获得神灯并与公主成婚之后,魔法师卷土重来,佯装成商人,打着以旧换新的名号,用一盏金光闪闪的普通油灯换走了魔灯,还抢走了公主和华美的宫殿(第三部分)。在这部分的最后,阿拉丁用计杀死了魔法师,夺回了所有本属于自己的东西。但魔法师还有一个同胞哥哥(也有说是弟弟),为了替兄弟报仇,先是诱杀了在市坊间为穷人看病、受人爱戴的圣女菲图苏,后又假扮成她的样子混进宫殿,企图害死阿拉丁,但在最后关头被反杀了(第四部分)。这两部分在电影中被拿掉情有可原,以原著那种干净、干练、近乎经文的文笔,只写到与公主修成正果就收尾,无论在篇幅还是故事的完整性上都显不足。既然故事名叫《阿拉丁和神灯的故事》,这两个形象就是叙事的主体,而公主只算是陪衬,是阿拉丁借神灯逆天改命后取得的成就,完全被物化,因此阿拉丁在之后还需要实现更多的丰功伟绩,才足以令故事完整。金玉满堂、富可敌国、抱得美人归、雄韬伟略、率军荡寇、最后登基称帝、治国有方,财富上的、家庭上的、军事和政治上的成就,只要想得到的全都安上去,不用管情节是否合理,反正有魔法兜底。可为什么要这么设置情节呢?——因为其实阿拉丁也是个工具。当然,所有的角色都是故事的工具,因为他们构成故事。同样的道理,人和人的一切结构也充当历史不自觉的工具。但同为工具的阿拉丁和公主在层次上还是不同的:公主是令阿拉丁获得家庭和政治成就的工具,也就是将故事环境带入皇室的敲门砖,她只是个次要角色,服务于主要角色。但阿拉丁是主人公,他作为工具,只能服务于故事的意图,也就是成为说明神灯有多么神奇的例证。原著的绝对核心不是阿拉丁的冒险故事,而是说有这样一盏灯,能让人飞黄腾达,不信你看看阿拉丁。按照现在的说法,这叫卖设定。既然是在赞颂魔力,归根结底是赞颂魔力的起源,阿拉伯世界是一个一神教文化领域,一切赞美最终归于真主安拉。一如上一节所说,这毕竟是个宗教故事。但迪士尼不能这样做,除却媒介语言不同、影片时长限制这些不谈,迪士尼拍《阿拉丁》不是用来传教的。民间故事难免带上当地宗教的教化目的,但迪士尼得把它的宗教性隐去,把宗教褪为神话,变成玄幻和奇幻,这还是出于电影「多文化」的要求。删掉第三、四部分后,《阿拉丁》才变成了现在的冒险-奇幻-爱情故事,角色终于成为故事中的一个个个体。茉莉公主和阿拉丁克服重重困难,跨越阶级格差喜结连理,故事就已被认为完满。剧本要这样编排,才做到了以人为目的,而不是纯粹的工具或手段。

在已经拍进电影的第一、第二部分里,其实原本的反派也是不同的。取神灯的部分大家都已经很熟悉,摩尔人魔法师诱骗阿拉丁,但因为最后在洞口交涉时造成的误会,以为阿拉丁打算把神灯占为己有。

……于是他(阿拉丁)伸出手来,对魔法师说道:「伯父,拉我一把,我无法跨上。」

「我的孩子,你先把油灯递给我,这样可以减轻你的负担,我看你身上负担挺沉的,似乎拿了不少东西。」

「不,伯父!我拿的东西并不重只是这个台阶太高了。你伸出手来,帮我一下,把我拉出去,我再给你油灯好了。」

……他(阿拉丁)之所以没有马上把神灯给魔法师,完全是因为神灯揣在最下面,取出来不方便,实际上他打定主意,一出洞口就把神灯交给魔法师,并没有将神灯占为己有的想法。

于是凶相毕露,封住洞口要置之死地。但阿拉丁在不经意间发现了魔力的妙用并逃了出来——这一系列事情魔法师是不知情的。

……因此,在绝望、愤怒之下,他(魔法师)决心置阿拉丁于死地。于是他施展魔法,把阿拉丁买在地道里,让它慢慢死去。他认为采取这个措施,阿拉丁就出不了地道,神灯也就不可能被带出宝库,这样,他将来还有机会来实现其目的。

魔法师像做了一场白日梦,垂头丧气地离开中国,返回非洲老家去了。

而在第二部分攀娶公主的过程中,阿拉丁的对手其实是皇宫里的宰相一家。苏丹原本答应将公主许配宰相的儿子,但由于阿拉丁的母亲去提亲,献上了从洞窟里带出来的「皇宫里所有珠宝都不能与其中最小的一枚比拟」的珠宝果子,致使苏丹改变主意,这也让阿拉丁和宰相之间结了仇。

奥卡姆的剃刀在这里有着字面的意思,除非独特情节的必须,或人数本身具有意义(北欧的命运三女神,希腊的美惠三女神),相似的角色应力求约减合并,以免「龙套」太多,让观众的情绪分散。所有同类的喜好或厌恶最好都集中在同一名人物身上,这样才更利于共情(从批评的角度来说,这样又会导致脸谱化和对抽象概念的人格化/扁平化处理)。为简化故事结构和减少角色的数目,既然都是反派角色,迪士尼大刀阔斧地将原著中的大魔法师和宰相合并,给出了「贾法尔」这个功能性很强的新角色,任维齐尔 | vizier,即为穆斯林君主哈里发及苏丹服务的最高级行政顾问,类似于古代中国的宰相和现代的内阁总理大臣。贾法尔位极人臣,因为贪慕尊权、不甘居人之下而在国境内外寻找取灯的合适人选。在攀娶公主方面,既然小偷-公主在阶级上的云泥之别已构成天堑,故事设置为看阿拉丁怎么「麻雀变凤凰」就好,「乔装王子」的桥段也就自然出现,阿拉丁就还会在皇宫里遇见贾法尔。称霸世界难道不是比给自己找儿媳妇和攀附皇室更好的理由么?专横高傲的贾法尔又怎会畏畏缩缩地谗毁阿拉丁——「聪明」分为「大智慧」和「小聪明」,「诡计」作为同义词当然也可以分为「大阴谋」和「小动作」——阴谋家贾法尔直接对苏丹施法。反派要是不想毁灭世界,主人公怎么拯救世界?毁天灭地的冲突立得住脚,因为它迫使观众加入利益共同体,迪士尼深谙此道。

类似地,不仅反派有总共三个人,巨神在原著里也不只一个。熟悉原作的都清楚,除了标题里的神灯之外,还有一枚魔神寓居的戒指。有的版本说这枚戒指是在地宫里和神灯、珠宝果实一起找到的,在我精读的版本里,这枚戒指是在下到地宫之前,西非魔法师送给阿拉丁,保护他取灯顺利的。相比于灯神,戒指神的能力要弱得多,在第三部分,阿拉丁要他把魔法师带走的神灯、公主和宫殿取回来时,亲口说道:

「主人啊!不是我不愿意,你要我做的事,我实在无能为力。因为这是灯神职权范围内的事情,我不敢去尝试。」

无论是在哪个版本,戒指神的能力是确定的:引路。这里 引路 的说法是比较广义的,不仅是指出方向让持戒人自己行进,还包括对持戒人的传送(带飞)功能。在从洞中找到戒指的版本里,阿拉丁是先找到了戒指,再由戒指带着一起找到了神灯,之后再借助神灯的魔法逃出山洞。在第三部分丢失神灯后,也是戒指神带着一起来到了魔法师的老家,才寻回了失落的东西。而在魔法师摘下戒指送给阿拉丁的版本里,阿拉丁直到回家修养之后才无意间发现了神灯的妙用,在洞窟里被困的时候,是戒指神带他出去的。在第三部分戒指神带他找到魔法师的部分是一样的。「引路戒指」的设定就此产生,迄今见于其他现代作品,比如宫崎骏《哈尔的移动城堡》,这其实是一个与《阿拉丁》原著有诸多相似的作品,受到诅咒变老的苏菲假扮成魔法师哈尔的母亲,来到皇宫向魔法学院老师说明无法参战的意图——这里就很像阿拉丁的母亲替他去提亲的情节——在被识破后从皇宫里逃跑时,哈尔留给苏菲一枚引路戒指后,只身引开了来自王室魔法师莎莉曼(名字作为所罗门的变形)的追兵。

所以说有两个巨神,迪士尼对巨神也就做了合并,从此没有了指路-传送的戒指,从头到尾所有的超自然力量都是来自灯神。当然要说到「带飞」的功能,从其他故事前来「客串」的魔毯也算分担了一部分工作。除却引入更多《夜》的元素外,从故事创作的角度上魔毯的好处在于,它最多算是高速移动而不是瞬间移动,高速移动是可以「来不及」的,这就为故事的发展提供了种种可能性。合并巨神也就意味着,弄丢神灯就是放弃了所有的超自然力量。这其实也就绕过了一大堆原作里的逻辑问题,比如阿拉丁的戒指是魔法师给的,魔法师不可能不知道戒指的魔力,他不可能安心地封上地宫大门离去,笃定阿拉丁出不来。再比如戒指神能帮主人飞行乃至瞬间移动,那为什么西非魔法师要不远万里「跋涉」来到中国,他不会飞吗?

其实,现代编排的《阿拉丁》也必须让主人公经历丢失神灯的阶段。原因还是因为刚才提到的,电影版的《阿拉丁》的主题是看阿拉丁如何「麻雀变凤凰」,而不是看神灯有多么伟大,并且这个伟大的神灯是真主安拉的造物——这不是个宗教电影。阿拉丁实现了自己的人生价值和梦想,是由神灯的魔法开始,但不能仅仅依靠神灯,尤其是在最关键的部分:打败反派以及博得公主真爱这两个故事的高潮上,要倚重人性而不是神性来实现目标。迪士尼的「公主系列」是在歌颂人性中美丽的品质,以及对抗偏见,目的是更好地让人性的美丽得以发展。所以反派被打败只能是因为反派太过依赖怪力乱神,因为反派的人性是丑陋和偏激的;阿拉丁能得到茉莉公主的芳心是因为即使没有神灯,他的人格魅力原本也吸引了公主——电影在最开始特地设置了公主乔装成民女,和阿拉丁一起经历了一番风波这样一个原作中没有的情节,就是出于这种目的——神灯只是一个最初的转折,帮助阿拉丁进入皇宫,但之后还是在靠他自身的优良品质得到皇家的认可。如果没有神灯,全凭自己的努力,进入皇宫,赢取白富美,走向人生巅峰?拜托,我们不是在拍商业励志剧。

在说完迪士尼如何处理地点和人物(和相当一部分情节)之后,我们还需要看一下迪士尼还在最后一个故事要素 情节上做了什么,让故事不至于失衡。一个可以实现任何愿望的人在实践上等同于神。究竟是神器的持有者,还是神,在这里不过是名实之辩。可是,只要实践地成为了神,就要接受神义论的拷问,辩惑学的触手就伸向这里:神的全善(阿拉丁是善良的)、全知(阿拉丁治国有方,所以至少应该知道国家里的基本情况)、全能(阿拉丁持有神灯)是不能与邪恶和苦难调和的,这个说法最早由古希腊哲学家伊比鸠鲁提出,迫使诺斯替教派和犹太教神秘主义喀巴拉做出了曲折的解释,相信神秘直觉的前者假设了一个衰老或精力耗竭的神道,用不利的材料临时拼凑起这个世界2。在第四部分里,为什么还有那么多穷苦和病痛等待圣女菲图苏拯救?白狄奴卜多鲁公主让菲图苏进驻到宫殿里来,以便第一时间给皇宫里的人治病,那贫苦百姓们不就又被剥夺了治愈的机会了吗?原作里的灯神是言听计从的,愿望没有数量限制。阿拉丁在自己华美的宫殿里故意留下一扇窗户没完工,用来考验苏丹的艺术品位,苏丹发现了未完成的窗户,提出打算自己送阿拉丁一扇窗户,可是皇皇苏丹倾尽举国之力都无法制造一扇那样华美、那样缀满宝石的窗户,阿拉丁却拥有整座宫殿。他只需要一句话就可以让全国所有的人民都过上物质富饶的生活,他没有这么做,因为原作的颂扬对象不是成为神的阿拉丁,而是让阿拉丁成为神的灯,更重要的是,神灯背后的真主安拉。

解决方法如你所见,迪士尼加入了「三个愿望」的设定。「三个愿望」的范式并非迪士尼首创,而是起源于 1647 年出版的一本法国童话集 Histoires ou contes du temps passé(暂译为:过去的故事)中的故事 The Three Ridiculous Wishes(暂译为:三个荒谬的愿望)。把「三个愿望」的范式平移到灯神上的做法也不是迪士尼的发明,在 1940 年,英国伦敦制片厂拍了一部叫做 The Thief of Bagdad(暂译为:巴格达的小偷)的电影,讲述的就是主人公阿布通过灯神许了三个愿望的故事。通过这个名字我们也知道,这又是一部缝合了《阿拉丁》和《四十大盗》的作品。在这部电影里,主人公许下的第一个愿望是想要一根香肠,这其实就是在致敬上面那本童话书。在童话书里,夫妻俩也是花费了一个愿望要了一根香肠,但这三个愿望并没有让夫妻俩飞黄腾达,反倒是让生活走上了下坡路。有了实现愿望的机遇,却反倒在人生路上输得更惨——这样的情节一般是用来批判人性中不好的成分,比如贪婪和愚蠢。普希金的童话《渔夫和金鱼的故事》就是在批判前者,渔夫放走了金鱼,作为交换,金鱼实现了渔夫(实际上是渔夫的妻子)的一个个愿望,从新木盆和新房子到贵妇人乃至女皇。但最后由于人类的贪得无厌,金鱼愤怒地离开了他们,收回了魔法的效力,渔夫夫妇又过回了一贫如洗的生活。雅各布斯的《猴爪》则是集合了「三个愿望」和「日子由于愿望反倒变得更糟(用来批判人类愚蠢)」的两个元素,同时又引入了洛夫克拉夫特式的克苏鲁恐怖风格,恐怖之物并没有直接出现在情境中,而是留给读者无限的想象力去丰富。说主人公怀特夫妇收到了朋友莫里斯在印度服役时带回来的一件邪物,是一枚干瘪的猴爪,能以扭曲的方式实现三个愿望。他们的第一个愿望是两百英镑,结果第二天儿子在工厂被卷入机器惨死,他们得到了两百英镑的死亡赔偿金。三天后,老夫妻埋葬了唯一的儿子。悲痛欲绝的怀特太太在一周后突然想到可以许愿见到自己的儿子,就在当天夜里,传来了空灵的敲门声。怀特太太想要开门,但怀特先生预见到可能发生的事情,急欲扑灭这潘多拉式的好奇心。他抓住太太的手,害怕地要她千万别放「它」进来,妻子却不管不顾地走向房门。怀特先生急忙找到猴爪许下第三个愿望,「让从哪里来的东西回到哪里去!」扣门声登时顿止,妻子打开大门,但见到一轮幽幽明月。迪士尼沿用了「三个愿望」的设定,这才让故事合理,解决了神义论的「罪恶问题」,也提出了颇具互动性的「如果是你,你会许什么愿望?」这样的问题供观众思考。

逻辑是人构建故事的工具,逻辑也反过来限制了被构建的故事。人们对超越逻辑的故事是不能接受和不可想象的,想要塑造神,在全能的同时也要加以约束。

第 2.4 节

「男公主」

在和其他「公主系列」的故事做横向比较时,我们发现《阿拉丁》是其中十分独特的存在。在《阿拉丁》同时代(二十一世纪之前)以及之前的所有其他公主故事中——其实也就是不特别关注迪士尼的人叫得上名字的那些——公主是叙事的逻辑主体,就连在名字上看起来对称的《美女与野兽》也不能免俗,《阿拉丁》却是男性的故事。千禧年之后的作品里,性别就不再限定得那么死了,2009 年的《公主与青蛙》就采用了男女主均衡叙事。我们说是「男性故事」还是「女性故事」,或者说究竟男性还是女性才是叙事的「逻辑主体」,并不是看谁在故事里占据的篇幅更大,主要是看究竟是哪个角色在故事的前后发生了重大变化,这部故事是谁的「蜕变史」。

我们不妨直接列举所有这些作品,《白雪公主 | Snow White》、《仙履奇缘 | Cinderella》、《睡美人 | Sleeping Beauty》、《小美人鱼 | The Little Mermaid》、《风中奇缘 | Pocahontas》、《花木兰 | Mulan》都直接以公主的名字和称谓命名,故事的发展也以公主为绝对中心;《美女与野兽 | Beauty and the Beast》尽管具备男女主角分庭抗礼的名字,但故事也是以公主贝儿的视角行进的。只有《阿拉丁 | Aladdin》不仅在标题上是用男主命名,而且在叙事上也是以男主为核心。茉莉公主自始至终并没有改变其自身原本就很优秀的品质,发生变化的反倒是男主,故事讲的也是男主是究竟是如何蜕变的。在变和不变的二元论中,不可能全盘改变,因为人不能完全变成另一个人,这将导致发生变化的主体凭空消失。阿拉丁首先自己就具有一些优秀的品质,之前已经说过,他窃富济贫、待人真诚、有着一颗「宝石一般的心灵」,这些是始终不变的,也是在故事最后哪怕失去了所有魔力的加持,赖以打动苏丹、公主、和观众,用来对抗反派的品质。但他出身卑微,身份低贱——这不是他的错,通过窃富济贫的行为,就连小偷的身份都被洗白了——这里无奈的客观条件才是魔法能够令人信服地发挥作用的领域。

灯神最开始就说了,「我不能让死人复活」,因为这会从根本上破坏作者构建故事的因果律,角色极少反抗作者(但不是没有)。但他又说「我不能让一个人爱上另一个」,毕竟如果这样做了,我们站在观众的上帝视角,还是会有一种利用超自然力量「非法」攫取利益,用魔法强奸别人的感觉。2003 年的喜剧电影《冒牌天神》里也沿用了这个设定,即便是上帝也不能挽救爱情,因为这在挑战最基本的道德观念,只有真心才能挽救爱情。精神分析学派提出性资源是最底层的资源,在这方面的冒犯是会激起观众的不满的,这种说法至少唯象地正确。

所以迪士尼的这部作品颇有一种在挑战性别壁垒的意味,想想看刚才我们分析其他作品提到的「外貌不能阻碍女孩成为公主」(《怪物史莱克》)、「出身不能阻碍」(《灰姑娘》)、「贵族身份不能阻碍」、也「不需要成为『王子的公主』」(《花木兰》)、和「文化特性不能阻拦」(《风中奇缘》),《阿拉丁》大概在说:如果你期待这样的称号,性别也不是阻碍。男孩子也可以是公主,也可以自由地追求「公主」所代表的优秀品质。我们不知道迪士尼自己是不是这么想的,反正在官方公主列表里没有写阿拉丁,而是写的茉莉公主。这也可能是出于市场营利考量,毕竟「公主系列」本身也是一个商业主导的企划。想想看,在迪士尼乐园见到一排衣着华丽的公主,然后里面插进去一个阿拉丁,说自己也是公主,可能看起来确实比较怪。

在故事的最后,迪士尼版本选择将王位由老苏丹传给茉莉公主而不是阿拉丁3,因为阿拉丁从头到尾都只具有「小聪明」,他从来没有治国之才,也不会为了继承王位突然就有。当然迪士尼也不会为此让阿拉丁自始即有「大智慧」,没有这个必要,一个有大智慧的人不会让故事这么发展。所以一般只有男性才具有的雄略在这里被分配给了女主角,也就是说茉莉是一个比其他「古典公主」更加男化的公主,在剧情推动的过程中多次穿插茉莉公主袒露自己开明的治国理念的情节,让观众信服她能带来德政嘉行。其实同时期的《风中奇缘》和《花木兰》都有这样男性化的特征,进一步宣明了这批公主的挑战对象是性别刻板印象。

我们要知道,迪士尼用作品挑战观众的权力恰恰是观众赋予的,观众允许迪士尼挑战自己。这让人想到陈凯歌导演的《霸王别姬》,当红名伶正是在老佛爷的纵容下才敢做出些许逾矩的行为,但若是太过出格,该杀头还是要杀。

1 这句名言原本来自卢梭的《忏悔录》,说是出自某位「尊贵公主」之口,但究竟是否来自玛丽安东尼实则存疑,后世史学家根据种种典籍记载,认为应当是出自其他贵妇人,但被愤怒的农民安置在玛丽王后身上。只不过无论史实细节,不会撼动这一事件背后反映出的贵族和平民阶级文化脱节。

2 博尔赫斯,《埃瓦里斯托·卡列瓦》第 4 篇《市郊之歌》。

3 电影版在这部分其实犯了一个史实错误:当苏丹国的王位持有人是女性的时候(女王应该被称为「苏丹娜 | Sultana」,而不是苏丹。但电影里无论是别人称呼还是茉莉公主在最后的自称都是「苏丹」。

留下评论