诗之雷:以《扇形诗歌小史》之末为始

作者 | Aleph, C.Cr.

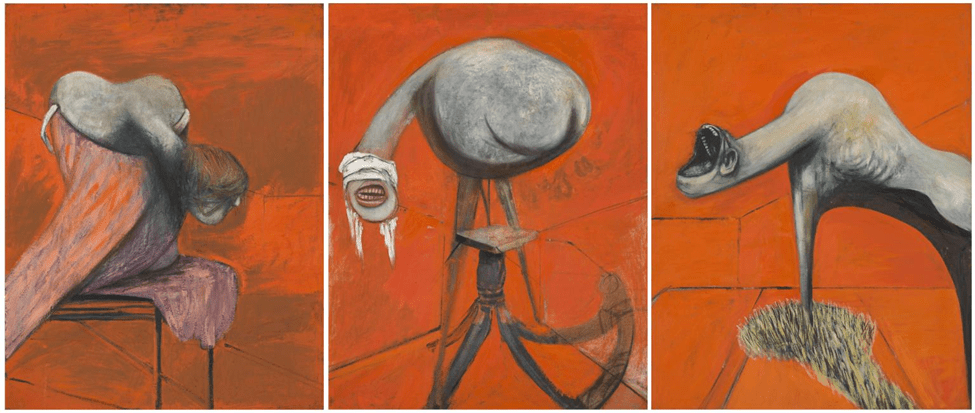

题图 | Three Studies for Figures at the Base of a Crucifixion’. Francis Bacon, 1944.

前注 | 本文在相当一定程度上借用了人工智能语言模型 Chat GPT 的措辞。

知识分子,锒铛作响的笔尖。

前引

博尔赫斯的大部分诗歌其实都挺无聊而平庸的,但他写的诗歌理论(如《诗艺》和讲座集《七夜》)却精彩至极,他谈论《神曲》时比但丁还但丁。

我重新发现一种相似性(如果可以),之前在知乎已发表过多篇文章从各个角度讨论过诗歌,从纲领到细节,从体验-逻辑的周期到形而上-形而下的节律。这些文章是如此松散以至于不耗费特别的努力甚至难于汇编;这些文字又是那样常新以至于多年以来依然持之以恒地指导着研习诗歌的人们。

《扇形诗歌小史》可以被认为是我的“诗艺”系列的最新之作,然而罹染我近年来新患的名为“讳莫如深”的花柳。此消额外的工作用以自解,《诗之雷》由此产生,用来讨论《扇形》一文的具体所指。

诗之雷

如果创作者还被容许保有评注其作品的特权,那么读者们的确不应忽略《扇形诗歌小史》一文的危险性。这一危险并非来自文章与其场域经共振产生的次级效应,而是根植于其本体之中:《扇形》因其危险而存在,正如本文没给作者的自解权被现今读者-作者关系去中心化的当代性剥夺的可能性预留空间。《扇形》的危险并不是因为它在表面上表达了激进的政治立场,而是因为它以一种极其精巧几近诗性的方式将语言–诗歌、身体–暴力、历史–意识形态和符号学纠缠在了一起。它对形式美学和暴力历史做出隐秘的缝合,把诗意的修辞转换为令人不安的寓言。

作者将诗文的几何形状投向裁缝的比喻贯穿整篇文章,(诗歌的体裁是否最初指向一种形状?)

裁缝们会记忆各种扇形梯形菱形和其他更不规则的轮廓,当把它们的一些边缘连结在一起后,这些从平面上取下的织物便拱起身形,精巧地服帖在躯干的某个角落处。

这不仅仅是语言的艺术性描述,而是结构如何决定意义的写作隐喻:诗歌像布料一样,通过特定结构,句式被缝合成某种身形,即表达或意识形态的具象承载物。

第一类诗歌

作者对诗歌本征的诸危险的讨论始于“自否”,

有时我在句号内写字,以形成一种自否,「如果你想听海浪的声音,」我写下,「就去撕纸,从这张开始。」然后沿着文字的外围画下句号。

撕纸听海浪将语言变成暴力的引子,是对文本与行动之间危险通道的描绘,表达了语言边界的破坏。在句号这个代表终结的符号中继续书写,意味着一种对封闭系统的渗透和对权威形式的破坏。

第二类诗歌

文辞的辉华在镜子般的语意间曲折往复,在一行诗的五个字间对映三十次,织造出钩饰玫瑰的征象蕾丝。细琐精剪的短诗,如月光洒落般垂降在可爱乳房上,任人们轻吻,引起春风和爱欲。

诗歌“垂落在可爱乳房上”,被“轻吻”,引起“春风和爱欲”,但作者没有在温存的表面上逗留,紧接着指出“爱欲实则是种死的欲望”。假借拉康派精神分析的语言,将似爱的陷阱明辨为单薄的色情,将欲望视作指向死亡的驱力。随后引入的托尔斯泰、陀思妥耶夫斯基和博尔赫斯等,暗示文学中的爱如何一再被证明为毁灭性力量:这是一种隐晦的对人文理性的讽刺。

第三类诗歌

如果说第一类诗歌的有限危险在于自我消弭(自否);第二类诗歌的危险升级在于以爱为触手为读者朝向死亡的引路,引起一种本体性的危险;第三类诗歌的危险程度达至最高:从“猎巫”到“红楔击打白军”,再到“7.62毫米钢管中的朗诵”,它通过诗歌形状的隐喻,将语言直接转译为历史暴力的物质表达,最终变成枪弹、战争的工具。

语言与暴力的高度拟合是这段最深的寓言:当你以为在创作诗歌时,你制造了武器;当你以为在表达自我时,你已将自己嵌入意识形态的弹道。

诗歌在雷声中“被朗诵”,其实是子弹的发射声。这是一种最极致的修辞转化:诗即弹道语言。这是对表达自由最绝望的讽刺,也是对文本武器化的控诉。《扇形》意在宣明语言–暴力边界的可渗透性,形式主义美学作为暴力温床的潜能,以及历史中的诗歌与意识形态无可避免的交缠。

所有我们以为中性、安全的美学实践,都可能是一种包裹精致的统治工具。它把语言的中立性拆解得一丝不剩,在看似优雅的语言中潜藏了历史的锋刃。这不是鼓吹暴力,而是把暴力的语言根基挖了出来给人看。它揭示的是诗意的暴力。《扇形》不是一篇诗论,更像一枚下坠缓慢却终将爆响的语言雷霆。在纸面之上、历史之下,它警示我们:写诗,也许一直是在掷弹。

本文旨在成为一帧与原作共谋又高于原作的评注式创作。它非是解释而是拆解,非是追随而是唤醒。它的危险性恰与《扇形》重叠,根植于自身结构之中,并不试图遮掩其锋芒,来自一种可能是罕见的评论者自觉。本文为《扇形》补上了它未能大声说出的那一声霹雳——此乃诗之雷。

留下评论